37e édition

Du 21 au 30 mars 2025 à Toulouse

En mars en Occitanie

Rendez-vous fin février pour le détail des horaires et la liste complète des films et évènements.

Rendez-vous fin février pour le détail des horaires et la liste complète des films et évènements.

En attendant, découvrez les grandes lignes de la programmation de la 37e édition ci-dessous.

Programmation

La 37e édition de Cinélatino, Rencontres de Toulouse, festival des cinémas d’Amérique latine se tiendra du 21 au 30 mars 2025 à Toulouse et tout le mois de mars en Occitanie.

Compétitions, découvertes, reprises, focus, longs et courts-métrages, fictions, documentaires et sélection spéciale pour le jeune public composeront les sections des 130 films au programme.

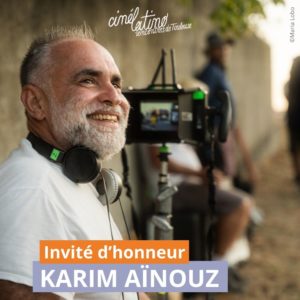

Cette année, le focus mettra en lumière deux artistes qui secouent les idées : le réalisateur algéro-brésilien Karim Aïnouz et la cinéaste argentine Albertina Carri qui seront présent et présente, et les « Miradas y voces indígenas*« , avec la présentation de films récents de cinéastes issus des peuples originaires d’Amérique latine.

Nous savons notre public curieux et généreux. La 37e édition nourrira les rencontres, les discussions, le partage, tant dans les salles qu’au sein de notre Barrio latino (village du festival), qui prendra forme dans la cour de l’ENSAV-CROUS, en raison de la fermeture de La Cinémathèque de Toulouse pour travaux.

La programmation complète du festival sera disponible fin février 2025.

KARIM AÏNOUZ

KARIM AÏNOUZ

Karim Aïnouz est un cinéaste de l’audace. Après une période féconde de courts-métrages expérimentaux dans les années 1990, il réalise en 2002 son premier long-métrage, Madame Satã. Il y met en scène un personnage de la nuit, travesti, voleur, artiste, père de famille… Par la suite, son cinéma offrira sans cesse une visibilité poétique et courageuse aux êtres marginalisés en raison de leur genre, de leur couleur de peau, de leur identité sexuelle. Sa force est l’invention visuelle. Ce cinéaste du métissage mélange le documentaire et la poésie, Brésil, Allemagne et Algérie, mémoire personnelle et action collective. Il veut « combler les manques » dans un cinéma qui ignore si souvent femmes, minorités et homosexuel·les.

Karim Aïnouz donne « un visage au passé qui n’a pas de visage, comme […] (s’il avait) une mission de raconter des histoires qui ont été occultées. » (Entretien donné à Exitmag, le 17 avril 2024).

Cinélatino tient à ce que l’ensemble de ses longs-métrages, dont l’un est coréalisé avec Marcelo Gomes, soit visible à Toulouse en ce mois de mars 2025. Invité d’honneur de Cinélatino, il partagera avec le public son attachement aux luttes contre toute forme de pouvoir.

Une section en partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse.

ALBERTINA CARRI

ALBERTINA CARRI

Albertina Carri dérange, elle est hors normes. Sa personnalité bien particulière bouscule les conventions, au moyen de ressources cinématographiques des plus originales, démontrant que le pays a une image à défendre contre vents et marées.

Après un début en tant qu’assistante de réalisation dans les années 1990, dès 2001, elle fait irruption dans le cinéma national avec deux courts-métrages dont une animation porno sur la poupée Barbie.

En 2012, Cinélatino a montré la richesse et la radicalité de ses courts-métrages. Son œuvre en long-métrage, réunie cette année, est vaste et éclectique. Elle y fouille son enfance de fille de disparu·es, la vie paysanne, de sombres histoires de famille et de fortune, fait un clin d’œil au porno, au film noir ou au road movie teinté d’humour. Sa recherche esthétique est exigeante, allant de couleurs somptueuses à un N&B au grain soigné. Sa quête filmique est multiple, du documentaire à la fiction, des archives à l’invention la plus inattendue. Ses films, joyeux ou terribles, intéressent et passionnent.

Dans l’Argentine d’aujourd’hui, privée entre autres de son institut du cinéma par des mesures absurdes et destructrices, où le cinéma peine à survivre, son travail et sa visibilité sont plus que salutaires.

Une section en partenariat avec le CEIIBA (Centre d’études ibériques et ibéro-américaines)

MIRADAS Y VOCES INDÍGENAS

MIRADAS Y VOCES INDÍGENAS

Depuis plus de cinq cents ans, du Mexique à la Patagonie, les peuples autochtones ont résisté aux politiques de destruction, de discrimination, de marginalisation pratiquées par les pouvoirs coloniaux. La défense de leur existence en tant que groupes sociaux et la recherche d’une visibilité et d’une représentation authentique les a conduits à s’emparer des technologies de communication par l’autoreprésentation. Les œuvres les plus récentes donnent un aperçu du chemin parcouru dans l’utilisation du cinéma comme outil pour raconter leur propre expérience, revitaliser leur identité et juguler les discours dominants. Il perpétue l’héritage de l’oralité et conserve la racine historique de chaque peuple. On y entend des langues multiples (556 langues différentes dont 38,4% risquent de disparaître) d’une Amérique qui, en l’occurrence, n’est pas latine. Ces films contrecarrent des images trop souvent folklorisées et stéréotypées et témoignent des cultures des communautés et de leurs luttes.